三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」で起きた大規模な浸水被害を調べている国などの検討委員会は10月27日、3回目の会議を津市で開いた。記録的短時間大雨情報の発表を確認できたのが30分以上あとだったほか、浸水防止に関する措置の計画はあったものの、ほとんどが実行できていなかったことが分かった。

次回検討委で将来への対策含め中間報告

川口淳委員長(三重大学大学院工学研究科教授)は「予想を上回る短時間の豪雨で、現状では人災、天災で言えば天災の方が強かったと感じるが、それでも被害を小さくすることは可能だったのではないかとも思う」と話しており、次回の会議では、将来への対策を含めた中間報告を示す方針という。

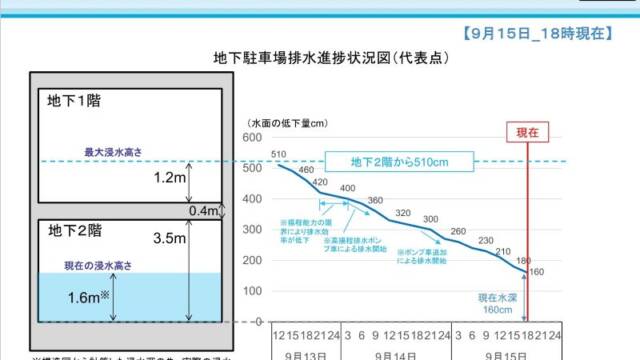

川口委員長と事務局の三重河川国道事務所の伊藤秀則副所長が会議の内容を報道陣に説明した。前回の会議で、浸水が出入口10カ所、エレベーター2カ所、地下横断歩道2カ所、バスタ四日市整備カ所の計15カ所で起きたことが指摘されていたが、それぞれの浸水が始まった時間なども追加で示され、午後10時20分ごろから同59分にかけて始まったと説明された。地上で冠水が始まってから約10分後には地下1階の膝の高さまで急速に浸水したという。

記録的短時間大雨情報の覚知遅れる

9月12日の大雨当日は、午後10時8分に記録的短時間大雨情報が発表されたという。しかし、地下駐車場にいた委託職員らがこれを確認したのは、30分余り経過した午後10時40分のテレビで、外部からの通知もないなど、国と管理会社、現場の危機意識共有の体制ができていなかったとみられる。

当時、地下駐車場では委託職員らが午後10時20分に浸水開始を監視室の外で目視で確認、中央監視室ドア付近に土嚢を置くなどしていた。管理会社から異常な浸水が三重河川国道事務所に連絡があったのは13日午前0時ごろだったという。

訓練による危機マニュアル共有にも課題

管理会社は浸水防止対策や業務計画などをつくってはいたが、計画にある「防止扉や排水ポンプ、非常用の発電機などの作動を確認する」「入庫口を閉鎖する」「出水の状況に応じて出庫口の防水扉を閉じる。その際、誤進入防止の措置を施す」「出水の状況により、中部地方整備局三重河川国道事務所に土嚢の積み上げなどの協力要請をする」など多くの項目が大雨の当日は実施されなかった。

さらに、訓練は、2015、2016年は三重河川国道事務所と管理会社とで実施されたが、2017年から2022年までの6年間は訓練そのものが実施されていなかった。2023年以降に再開されてからは管理会社のみの訓練になっていた。