「これってリーディング?」

「リーディングミュージカル」と聞いて、どのような舞台を想像するだろうか。単に台本を読む朗読劇に歌を添えたもの――そんなイメージを抱く人も少なくないかもしれない。

一般的にリーディングミュージカルとは、舞台装置や小道具を最小限にし、出演者が台本を手に、歌や動きで観客に物語を届ける形式だ。

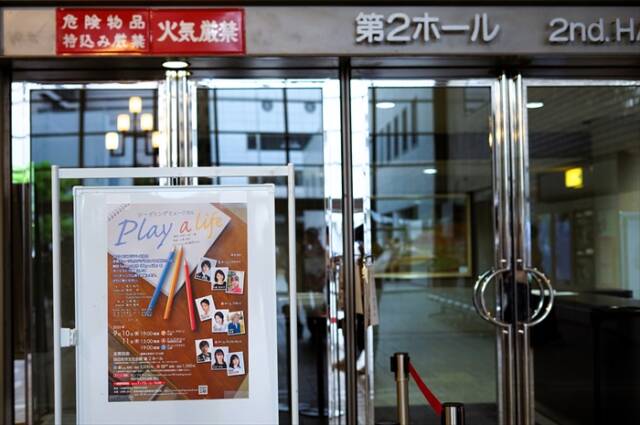

だが、9月10、11日に四日市市文化会館で上演された「Play a Life」は、その枠を軽々と超えていた。本来のミュージカルに引けを取らない大きな動きに加え、キャストが手にするタブレット台本のページめくりすら演出の一部となり、観客を魅了する。本格的な音響と照明、舞台美術にもこだわりが感じられた。(Youよっかいち記者E)

演出を担った荒川裕介さん(40)が目指したリーディングミュージカルの新たな可能性――それは既存の概念を覆す舞台表現だった。

リーディングの枠を超える演出

「お客さんが、終演後に『これって、リーディングだった?』と我に返るような舞台にしたい」。稽古が佳境に入った8月下旬、荒川さんはそう語っていた。その言葉どおり、観客は作品の世界に深く引き込まれていった。

「読む」動作を演出へ タブレット活用の妙

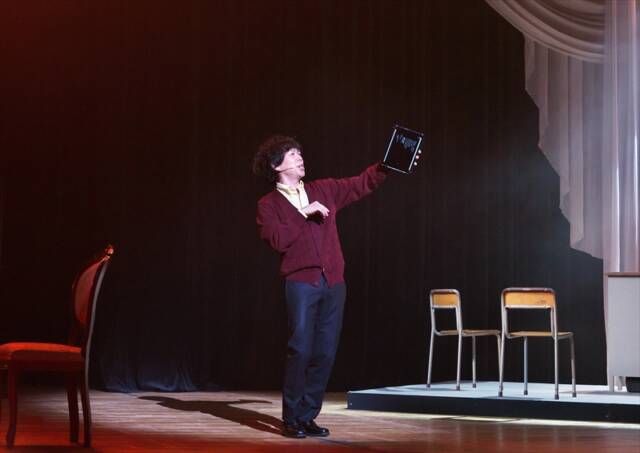

今回の舞台で、3人の舞台俳優が手に持っていたのは従来の紙台本ではなく、片手に固定したタブレット端末。都市部の劇場では、観劇サポートとして字幕表示用タブレットを貸し出す例が見られるが、俳優がリーディングの舞台で「台本」として用いるのはまだ目新しい。

さて、すでに俳優は台本を暗記しているのに、なぜ手に持つのかと思う向きもあるかもしれない。しかし同公演では、タブレットを持ち、ページをめくる行為自体をショーイングに昇華させることに成功した。その動作はさながらダンスの振り付けのようで、特にキャスト3人の歌唱シーンでの統一感は美しかった。タブレットはまた小道具としても効果的に使われ、現代的な舞台表現の可能性を示した。

3チーム9人の俳優が魅せた四日市公演

「Play a Life」は、「今を生きる」をテーマにした物語。愛と喪失が音楽とともに紡がれ、観る者の心に自然に入り込む力を持つ作品だ。3チームが上演した四日市公演では、チームごとの個性がしっかり表れていた。

■チーム・プラトン

初日公演はチーム・プラトン(櫻井響・藍追悠・美響)で幕開け。田中峻プロデューサー(40)の「若さと経験のバランスが良く、新しいことにチャレンジしていく東海制作組の代名詞」という言葉に納得の、躍動感と創意工夫あふれるパフォーマンスを見せた。

■チーム・アリストテレス

2日目の昼に「特別若手公演」として上演したのがチーム・アリストテレス(荒川裕介・仙石沙永・圡屋有彩)。荒川さん自身が出演し、大学生と高校生から成る若いチームを牽引。粗削りながら、瑞々しく他チームに見劣りしない舞台を創り上げた。

■チーム・ソクラテス

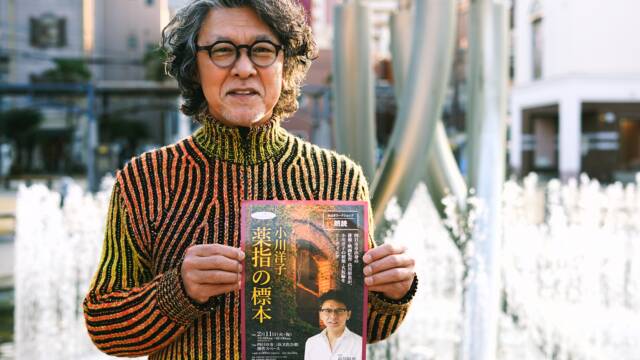

チーム・ソクラテス(篠木隆明・加藤恵利子・小椋奈々)は、最終公演。表現力に秀で、確かな技術を持つ経験豊かな実力派。事前取材で音楽監督の柴田祥さん(45)が、「場慣れした安定感」と評していたが、同公演では開演直後から圧倒的な存在感を示した。

どのチームも個性が際立ちながら、作品の感動をしっかり届け、それぞれに独自の統一感があった。3チーム9人の俳優による四日市での3公演は、何とも贅沢な舞台体験だった。出演者の表現力が存分に発揮された公演だったと言えるだろう。

生演奏と俳優の歌声が織りなす舞台の呼吸

生演奏の存在感も忘れられない。 ピアノ・弦・管・打楽器の5人によるアンサンブルが、柴田さんの指揮で、舞台の呼吸をつかさどる。俳優の歌唱を支えるだけでなく、効果音や情緒的表現に至るまで、多彩な音を奏で、物語に息を吹き込んでいた。

公演を見終えて強く感じたのは、田中プロデューサーが語っていた「地方でもクオリティの高い舞台が創れる」という言葉の確かさだ。四日市から発信されたこの挑戦は、観客に強い余韻を残したに違いない。

名古屋公演も控える「Play a Life」

チーム・アリストテレスは四日市での1公演のみだが、プラトンとソクラテスは10月に名古屋でも上演する。チケットは、チケット販売サイト「カンフェティ」(https://www.confetti-web.com/@/readingmusical)で購入できる。

詳細は音楽演劇支援事業実行委員会公式サイト(https://www.readingmusical.com/)を参照。問い合わせは、同委員会(電話:070-8489-3215、メール:stagecreate@gmail.com)まで。