「三重大学北勢サテライト市民公開セミナーin四日市」が9月26日、三重県四日市市下之宮町のあさけプラザで開かれた。大学の地域貢献と、研究者の紹介も兼ねた講座で、この日は「100歳までよく見える目を保つために」と「『にぎわい』を科学する」の分野の異なる二つのテーマで講演があり、活発な質疑もあった。

国立大学法人三重大学の主催で、四日市市と四日市商工会議所が後援した。伊藤正明学長が開会あいさつで、「大学が地域の魅力づくりのお手伝いをすることが重要で、少子化時代に対応する魅力ある大学になるために地域の協力もなくてはならず、大学のスタッフを紹介させていただく機会でもある。四日市はものづくりの拠点で、お役に立てる人材を育成し、特色のある研究を続けていきたいと考えています」などと話した。

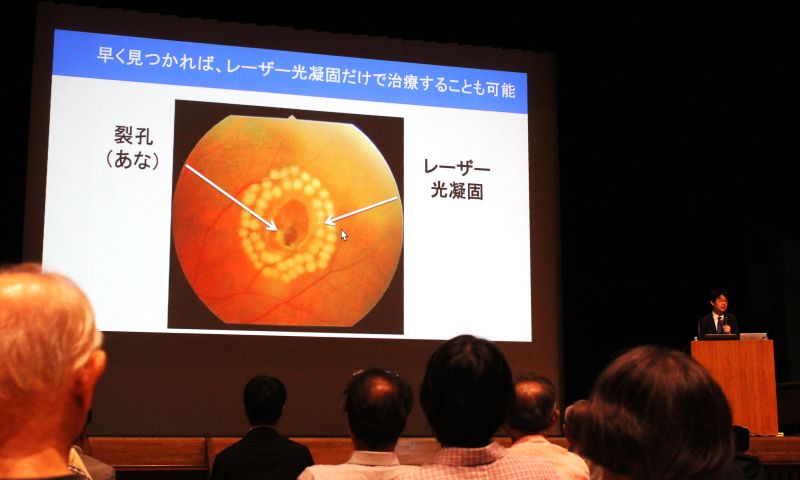

大学院医学系研究科臨床医学系講座眼科学の近藤峰生教授は、日本での失明の原因の上位を占める緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性、網膜剥離、網膜色素変性などについて、初期の症状の見つけ方を含め、やさしく解説した。目の病気は進行していても自覚症状がないものも多いといい、できれば年1回の検診などを利用し、軽いうちに見つけることが大切と助言した。

大学院工学研究科建築学専攻の近藤早映准教授は、人口減少傾向の中で全国で試みられた人を増やすための「にぎわい」づくりは限界に来ていると指摘。駅まち空間整備などの取り組みなどから、移動方向の多様性(MDE : Moving Direction Entropy)の切り口から科学的ににぎわいを分析する考え方を紹介し、全国での事例なども紹介した。