大きな船形の山車を引く三重県四日市市の伝統行事「鯨船」。その1つ、鯨船勢州組で行事に欠かせない太鼓を担当する吉本尚貴さん(28)は、5年前に鯨船に魅了され、昨年6月には勢州組を支える応援組織「曳綱会」の2代目会長に就任した。小学生から77歳まで約10人が所属する同会で吉本さんは唯一の20代。演技と運営の両面を支える要だ。

太鼓の音に魅せられた少年時代

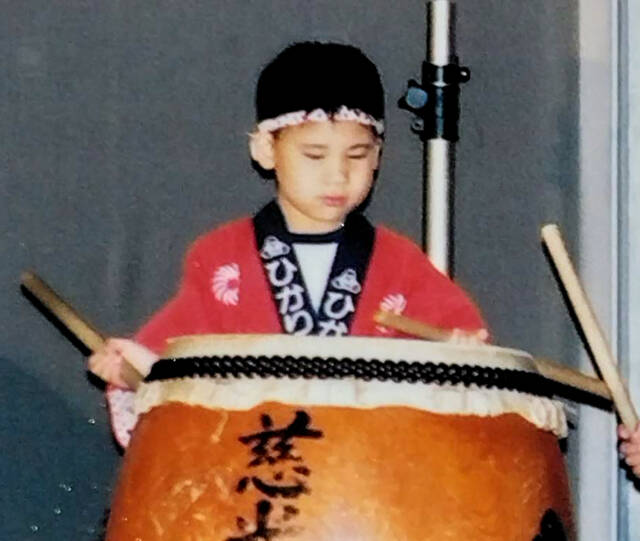

吉本さんにとって、太鼓は人生そのものだ。母親によると、赤ん坊の頃から太鼓の音に惹かれていたという。日頃から机を指で叩き、箸で茶碗をリズムよく打った。幼稚園では太鼓クラブ、小中学生時代は地元の子ども諏訪太鼓に参加。ばちを握ることは、生活の一部だった。

四日市の諏訪太鼓は1960年、地元商店街の有志が長野県の御諏訪太鼓に感銘を受け、宗家・小口大八さん(故人)に師事して始まった。「太鼓は神仏との対話の道具」という言葉に、吉本さんも深く共鳴した。

鯨船との出会いと新たな挑戦

高校生以降に所属していた太鼓チームが解散し、活躍の舞台を失っていたある時、勢州組保存会の水谷宣夫会長(78)から声を掛けられた。「鯨船の太鼓叩きをやってみないか」。それが新たな道の始まりだった。

勢州組は、北納屋町から塩浜地区の七つ屋町に渡り、1962年以降使われなくなっていた鯨船を受け継ぎ、2014年に本町通り商店街で復活。資料はほぼ残されておらず、水谷会長を中心にゼロからの出発だった。演技は南納屋町の鯨船明神丸の関係者から学び、水谷会長自身も太鼓を叩いたが、今後に向けて若い担い手を探していた。

諏訪太鼓は、足を開いて腰を落とし、複数人で演奏するが、鯨船では船上に独り座り、唄い手の息遣いや船の動きに精神を研ぎ澄まして叩く。「鯨船では『叩く』と言うが、僕は今も諏訪太鼓の『打つ』にこだわる」と吉本さん。間合いやタイミングに苦戦し、この道50年の先輩に叱られることもあるが、水谷会長は「幼い頃から太鼓に親しんでいただけあって、とても上手い」と太鼓判を押す。

全力の響き、夏の舞台へ

吉本さんは「演技中は満点のつもりでも、後で映像を見てがっかりすることもある」と話すが、ばちを手放す気はない。今年の大四日市まつりでも、鯨船に乗って太鼓を打つ。「すべての回、全力で打ちます」。その言葉に、これまでの歩みと覚悟がにじむ。

出演情報

鯨船 勢州組は、8月3日(日)の大四日市まつりに出演。三滝通り内の3会場で鯨船演技を披露する。

- 午後3時20分頃~ 沖の島会場

- 午後4時頃~ 西会場

- 午後4時半頃~ 交差点会場